第8回 飛行に関する規制(その2)

皆さんこんにちは。

今回は、「飛行に関する規制」の2回目になります。

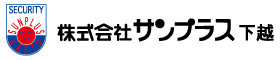

第7回では、「規制対象となる飛行の空域(飛行の禁止空域)」について紹介しましたが、この回では「規制の対象となる飛行の方法」について紹介します。

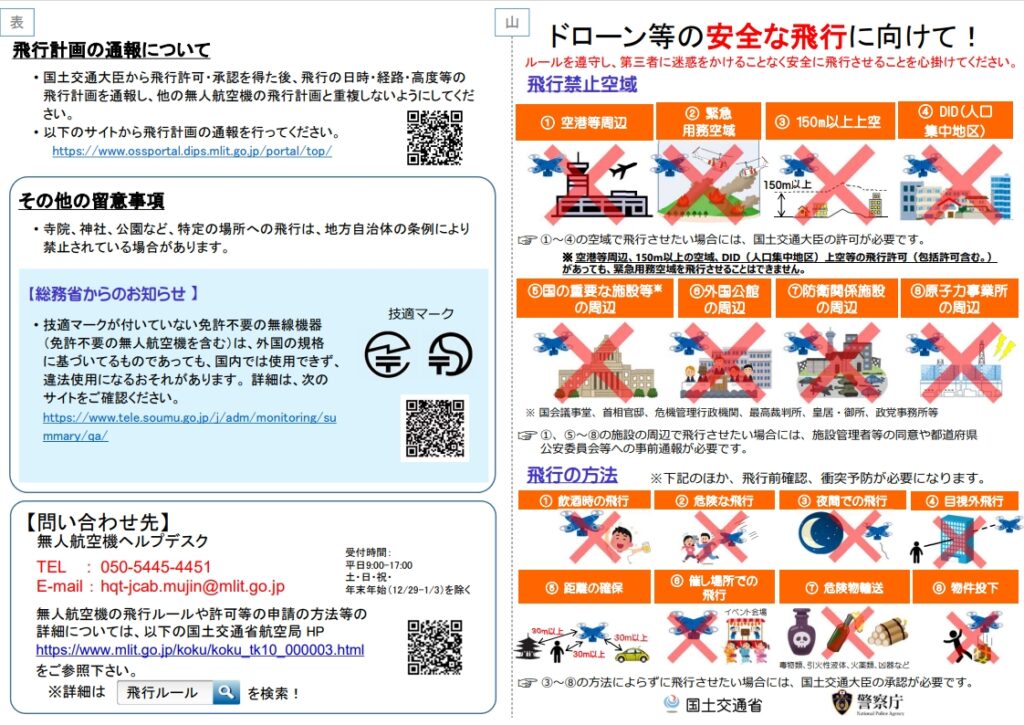

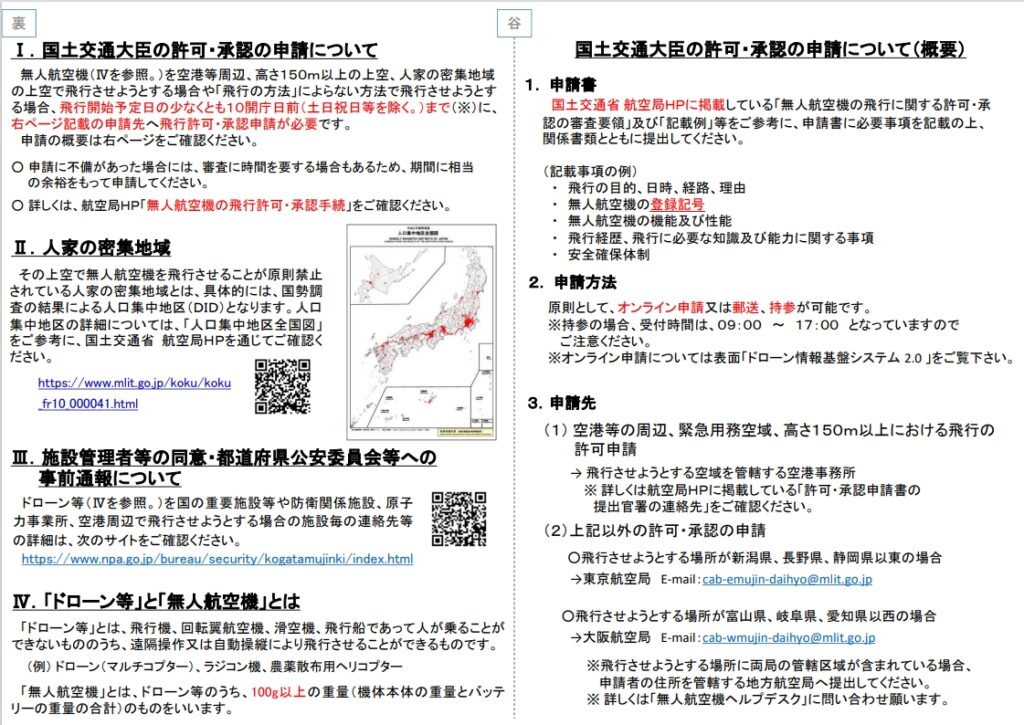

無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法で無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ地方航空局長の承認を受けなければなりません。

〇 夜間飛行(日没後から日出まで)

〇 パイロットの目視外での飛行(目視外飛行)

〇 第三者又は第三者の物件との間の距離が30m未満での飛行

〇 祭礼、縁日、展示会、コンサート等多数の者の集合する催しが行われている場所の上空での飛行

〇 爆発物等危険物の輸送

〇 無人航空機からの物件の投下

「規制の対象となる飛行の方法」言い換えれば地方航空局長の承認が必要となる飛行の方法について、もう少し掘り下げて説明します。

〇 夜間飛行

無人航空機のパイロットは、日中(日出から日没まで)における飛行が原則とされています。日中とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までとなるため、季節や飛行させようとする地域によってその時間が変わります。

〇 目視外飛行

無人航空機のパイロットは、無人航空機及びその周囲の状況を「目視(自分の目)により常時監視」して飛行させることが原則とされています。このため、双眼鏡を使って見ることや搭載されているカメラの映像をモニターで見たりするのは、目視外の飛行となります。また、監視(補助)者による監視は含みません。あくまでも自分の目で見る必要があります。ただし、メガネやコンタクトレンズの使用は「目視」に含まれます。

〇 人又は物件との距離

無人航空機のパイロットは、無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に30m以上の距離(直線距離)を保って飛行させることが原則とされています。(パイロット及びその関係者並びにその物件は該当しません)

〇 催し場所上空

無人航空機のパイロットは、多数の者の集合する催しが行われている場所の上空における飛行が原則禁止されています。自然発生的なもの(信号待ちや混雑により生じる人混みなど)は該当しません。

〇 危険物の輸送

無人航空機のパイロットは、無人航空機により危険物を輸送することが原則禁止されています。ここで言う危険物とは、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質、酸化性物質類、毒物類、放射性物質、腐食性物質等が該当します。

〇 物件の投下

無人航空機のパイロットは、無人航空機から物件を投下させることが原則禁止されています。その物件とは、固形のものだけではなく、水や農薬等の液体や霧状のものの散布も含まれます。

違反した場合の罰則は、飛行の禁止空域での違反と同じく、50万円以下の罰金がパイロットに科せられます。

第7回で紹介した「規制対象となる飛行の空域(飛行の禁止空域)」または、今回紹介した「規制の対象となる飛行の方法」のいずれかに該当する飛行を「特定飛行」といい、航空機の運航の安全への影響や地上及び水上の人や物件への危害を及ぼす恐れがあることから「原則として禁止」されています。

今回はこの辺で!「特定飛行」については、もう少し紹介できる事がありますので、別の機会に紹介したいと思います。

(これまでの投稿:リンク)

2024. 4. 1 第1回 ドローンってなぁに?

2024. 5. 7 第2回 無人航空機とは?

2024. 6.29 第3回 パイロットには何が見えてるの?

2024. 8. 6 第4回 ドローンの機体登録は義務化(恐怖の罰則)

2024.10.20 第5回 ドローンとマルチコプター

2025. 1.24 第6回 パイロットの遵守事項

2025. 4.11 第7回 飛行に関する規制(その1)

交通誘導警備やドローンの仕事に興味がある・働いてみたいという方は、お気軽にお問合せ下さい。私たちと一緒に地域と社会に貢献しましょう!